金澤幸雄です。

私の親友のひとりに、世界的に知られる音楽プロデューサーのデイヴィッド・フォスターがいます。音楽家として類まれな才能にあふれていながら謙虚で努力を惜しまず、第一線で活躍しつつも常に新しいことに挑戦するパッションを燃やし続けている、私が尊敬する人物です。

あるとき、彼が私に「世界中のファンに喜んでもらえるようなミュージカルを作ってトニー賞を獲りたい。それが僕のずっと温めてきた夢だ」と打ち明けてくれました。私はそれを聞いた瞬間、華やかなショービジネスの世界で数々のヒットを生み出し、押しも押されもせぬ存在となったデイヴィッドにも、まだかなえていない夢があったのかととても感激し、反射的にこう答えていました。

「話してくれてありがとう。デイヴィッドの夢は私の夢でもある。もし助けが必要ならなんでも言ってほしい。全力で応援するよ」

実際の話、彼の夢をかなえるためにどれだけの資金を用意すれば良いか、そこにどんなリターンがありリスクがあるのかなどといったビジネス上の目算のような思惑はまったく浮かびませんでした。その点では、その当時の私は経営者としては失格だったのかもしれません。ただ、信頼できる親友の夢に自分がどう関われるかという思いだけでした。

私もこれまで、不動産ビジネスをはじめとするさまざまなビジネスにおいてたくさんのプロジェクトに関わり、色々な挑戦をしてきました。その中で大切にしてきたものは、「喜びも悲しみも成功も失敗も、そして夢も、すべて仲間と分け合う」という姿勢を忘れないことです。仲間の夢には、人の心を動かす力があると思います。私自身、仲間の夢に力をもらったことが何度もあるからこそ、仲間が描く夢には、私は一切のためらいなく援助をします。

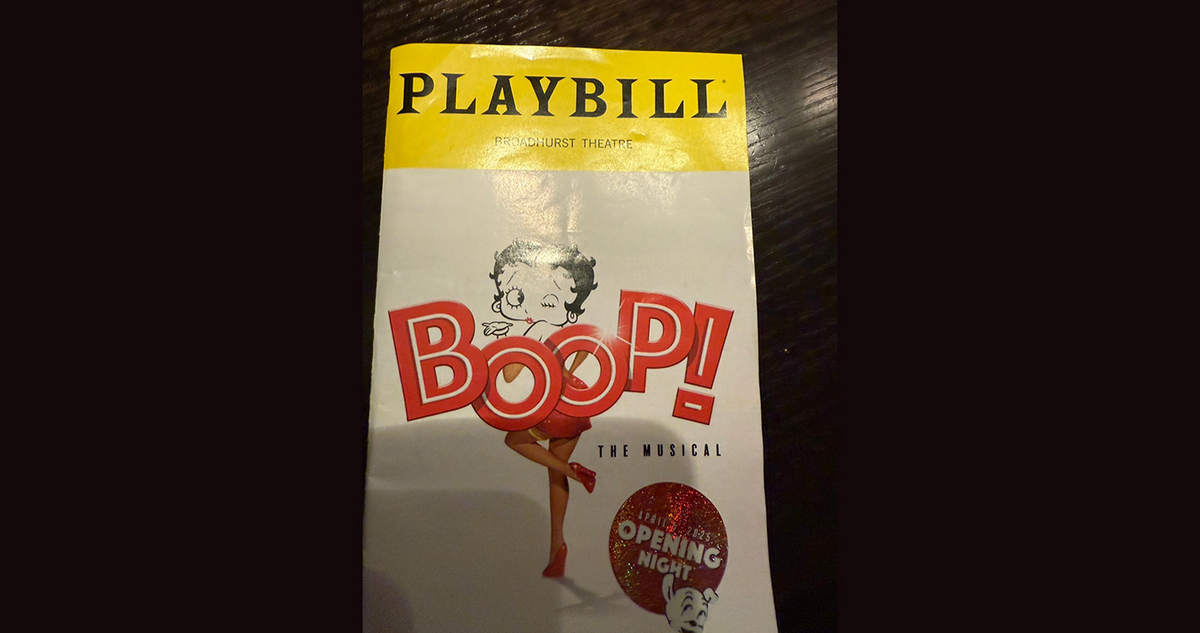

デイヴィッドが手がけたミュージカル「Boop! The Musical」のプレビュー公演を迎え、私は共同プロデューサーとしてニューヨークに飛び、ブロードウェイの老舗名門劇場であるブロードハーストの客席でその舞台を見守りました。スタンディングオベーションを受けるディヴィッドはとても満足そうに私に笑いかけてくれました。終演後には「彼がいなかったらこのミュージカルは生まれなかった」と私をカンパニーに紹介してくれ、夢を実現する一端を担えた自分自身をも誇らしく思いました。

私はこれからも、仲間の夢を応援し続けるでしょう。夢をつかみ取ろうと何かに挑む仲間の背中を、私にしかできない方法で押してあげることが、私の使命(と言ったら大げさかもしれませんが)で、何よりも価値があることだと思うからです。

夢を見るだけならひとりでもできます。しかしその夢を実現させるには、応援し、さまざまな方法で支えてくれる仲間の存在が不可欠です。そして私は、その「仲間」でありたいと願っています。仲間の夢を応援することは、単にお金を出すことや無償で世話をすることなどではありません。仲間の人生に誠実に関わっていき、手を差し伸べていくということです。

私は、これからも迷わず仲間に手を差し伸べていきます。

金澤幸雄